協働ロボットの国内市場|なぜ今、注目されているのか?

人材不足が生産現場の制約に

近年、日本の生産現場では労働人口の減少が深刻化しています。

特に地方の中小工場では、「求人を出しても応募がない」「ベテランが高齢化して引退した」などの声が多く、 もはや「人手不足」を通り越して「人なし時代」とも言える状況に直面しています。

このような背景から、自動化・省人化への関心が急速に高まっています。

とはいえ、従来のオーダーメイド自動化設備はコスト負担が大きく、 導入を検討しても費用対効果の面から断念する企業も少なくありません。

中小企業と自動化のギャップ

日本の中小製造業の多くは「多品種少量生産」という特性を持っています。

これは、顧客ごとに異なる製品や仕様に柔軟に対応する強みがある一方で、 生産工程が頻繁に変わるため、自動化設備の導入をしづらいという課題もあります。

また、セル生産方式や1人作業者による組立など、人を中心に構成された工程設計が主流であり、 これが設備導入のボトルネックとなることもあります。

協働ロボットとは?

このような課題に対して近年注目されているのが、「協働ロボット(Collaborative Robot)」です。

協働ロボットは、従来の産業用ロボットと異なり、

- 安全柵なしで人と同じ空間で作業可能*

- 工程ごとに柔軟に再配置できる

- 簡単なティーチング(教示)作業で動作可能な機種もある。

といった特徴があり、中小規模の工場でも導入しやすい選択肢として広がりつつあります。

*本記事では割愛しますが安全対策を講じることは必須です。

国内市場の規模と今後の展望

株式会社矢野経済研究所のレポートによれば、 日本国内における協働ロボット単体の市場規模は次のように推移しています:

- 2022年:約4,300台、約52億円

- 2032年予測:約31,100台、約910億円

つまり、10年間で約6倍の成長が見込まれており、協働ロボットは今後の自動化分野を担う成長領域の一つであることが読み取れます。

出典:株式会社矢野経済研究所『2023年版 協働ロボット市場の現状と将来展望』

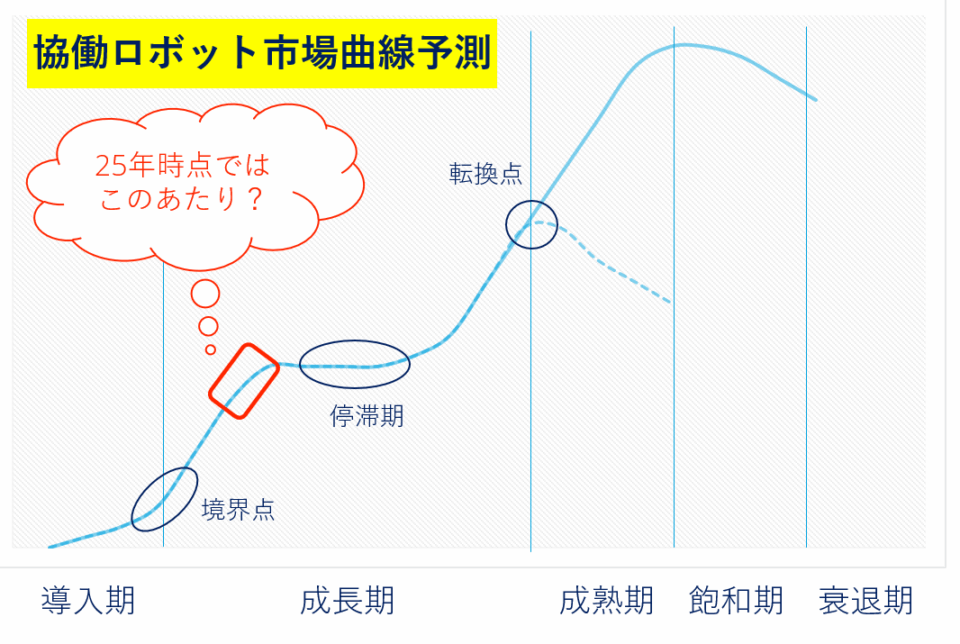

市場曲線と現在のステージ

協働ロボットは、今後の人手不足を補う技術として注目されつつありますが、 本当にゲームチェンジャーになり得るのかを考えるには、その市場の成長段階を見ておくことが有効です。

一般に市場の成長には、「黎明期 → 導入期 → 成長期 → 成熟期」といったステージが存在するとされます。

では、協働ロボットの国内市場は現在どの段階にあるのでしょうか?

筆者自身が、各ロボットメーカーの展開状況や製造現場での動きなどを総合的に見て、 成長期の入口、あるいはその直前に差し掛かっているのではないかと感じています。そのような見立てを視覚的に整理するために、筆者作成の概念図として市場曲線のイメージを描いてみました。

まとめ|協働ロボットは“新しい当たり前”になるか?

協働ロボットは、単なる設備投資ではなく、現場の未来を考えるための選択肢の一つです。

ただし協働ロボットは「人を置き換える」万能な解決策ではありません。導入の目的や運用体制によって、その有効性は大きく変わります。

だからこそ、今どのような技術があって、どのような変化が起きているのかを正しく知ることが、まずは第一歩となるでしょう。

本記事では、そうした変化の前提となる国内市場の動向を中心にご紹介しました。

今後は、導入事例や関連技術の進展などについても、引き続き取り上げていく予定です。